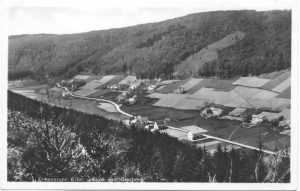

Der Weiler Erkensruhr liegt nahe bei Pleushütte und Einruhr im Tal der Erkensruhr kurz vor ihrer Einmündung in die Rur. Es handelt sich um die jüngste Dorfsiedlung des Monschauer Landes aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Der Gewässername ist dagegen schon in einer Grenzbeschreibung des Jahres 1069 als Orcvntrvra bezeugt. Mit der intensiveren Erschließung der Dachschiefervorkommen im Tal seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts durch den letzten Schultheißen des Amtes Monschau, Johann Joseph de Berghes, gewann das entlegene Tal vermehrte Aufmerksamkeit.

Bis zum Ende des 19. Jahrhundetzs kommen die Namen Neudorf (1845 Neudorf, mundartlich z.T. bis heute Nöidörpche) und Erkensruhr (1850 Erkensruhr) noch nebeneinander vor.

Mit Pleushütte war Neudorf/Erkensruhr der Gemeinde Rurberg zugeordnet und folgte deren wechselnden Zugehörigkeiten (s. dort); heute Teil der Gemeinde Simmerath. Kirchlich wurden die Bewohner 1825 provisorisch der Pfarre Dreiborn zugewiesen, doch stellten sie 1850 den Antrag auf Zuordnung zu Dedenborn; seit 1956 zur Pfarre Einruhr gehörig. Eine Filialkapelle (St. Hubertus) wurde 1949 geweiht.

Weiteres: s. Hirschrott, Leykaul II, Dedenborn, Pleushütte, Einruhr

Literatur: H. Steinröx: Der Anfang des Ortes Einruhr, ML 15 (1987) S. 77-79; A. Graß: Bau der Kapelle in Erkensruhr, ML 12 (1984) S. 93-95; H. Wollgarten: Aus dem kirchlichen Leben Erkensruhr-Hirschrotts, 38 (2010) S. 91-92